quinta-feira, 30 de abril de 2009

Viva a república!

Nos tempos de D. Carlos, o prp atacava violentamente o regime, devido à chamada lista civil do monarca. Como sabemos, a dotação não era actualizada desde os tempos de D. João VI, além de ser comparativamente muito inferior, à actualmente atribuída ao presidente de Belém. Em perfeita coerência com o espírito destes tempos de comemoração republicana, o presidente Cavaco bem podia anunciar à nação a redução da sua despesa palaciana, para os níveis do primeiro mandato do general-presidente Carmona.

quarta-feira, 29 de abril de 2009

29 de Abril de 1867

No entanto, a historiografia oficial republicana, comandada actualmente pelo inenarrável Doutor Rosas (Onde é que este tipo comprou o doutoramento?) continua a defender o mito urbano de que a estátua do monumento é do Imperador Maximiliano do México.O monumento, nada famoso, concepção dos franceses Elias Robert, escultor, e Jean Davioud, arquitecto, que venceram o concurso aberto, e no qual foram apresentados 87 projectos vindos de todos os pontos da Europa! A construção é de Germano José Sales.

O pedestal é de mármore de Montes Claros, e a coluna coríntia, canelada, foi arrancada de Pero Pinheiro; a base é de granito dos arredores do Pôrto. Essas figuras nos ângulos da base do pedestal representam a Justiça, a Prudência, a Moderação, a Fortaleza; quatro figuras em baixo relêvo adornam a parte superior do fuste. O segundo envasamento é ornamentado com os escudos de dezasseis cidades dos país.

E lá em cima, a 18 metros de altura, no bronze «eterno», D. Pedro IV, em general, cobertos ombros pelo «régio manto», cabeça coroada de louros."

" [...] Finalmente em 29 de Abril de 1867, a esforços de uma comissão de que fizeram parte o Duque de Palmela, os Marqueses de Sá da Bandeira e de Sousa Holstein, o Conde de Farrobo, os Viscondes de Benagazil e de Menezes, lançou-se a primeira pedra para o monumento que aqui

vês, inaugurado três anos depois, a 29 de Abril de 1870, com extraordinária solenidade."

Norberto de Araújo, Peregrinações em Lisboa, XII, 2ª ed., Vega, Lisboa, 1993, pp.67, 68

terça-feira, 28 de abril de 2009

Sobre a Monarquia Constitucional

Publicada por rui a.

Os republicanos, a antropometria e os jesuitas

domingo, 26 de abril de 2009

O que celebramos?

Numa nação verdadeiramente civilizada e livre, o sistema regenera-se por dentro, pela força da vontade e mérito das pessoas.

Em Portugal falta qualidade à democracia, há pouca liberdade e como bem sabemos não é uma nação civilizada.

sábado, 25 de abril de 2009

Sim, ainda é preciso outro!

Ser republicano em Portugal é ser cúmplice, mesmo que involuntariamente, de um crime. Porque a república conseguiu impor-se no nosso país devido, principalmente, ao assassinato do Rei e do príncipe herdeiro.

Os golpistas que participaram no 5 de Outubro de 1910 representavam uma ideologia que era minoritária no parlamento e no país. Os republicanos, longe de serem proscritos, eram tolerados e podiam difundir as suas doutrinas sem muitas restrições. Depois, o que aconteceu? Os monárquicos foram perseguidos, presos e exilados. Em Portugal a república mostrou que é menos democrática que a Monarquia.

O que deu a república a Portugal? Incompetência e confusão nos primeiros 16 anos, ditadura e repressão nos 48 que se seguiram. E esta terceira república em que vivemos não pode ser considerada plenamente democrática: a actual constituição, através do seu artigo 288º, continua a condicionar a sua revisão à «forma republicana de Governo». Continua a adiar-se a decisão que os portugueses têm de tomar sobre o regime que preferem.

A questão dos símbolos nacionais ilustra bem o carácter perverso da república em Portugal. Tanto a bandeira como o hino permaneceram os mesmos nas suas três «faces». Em 1997, nas comemorações do 10 de Junho, António Alçada Baptista sugeriu, e bem, que a letra de «A Portuguesa» deveria ser mudada. Não faltaram as críticas e mesmo os insultos, e muitos «republicanos» deixaram cair as suas máscaras de democratas e tolerantes. Recorde-se que no lugar de «canhões» estava a palavra «bretões», porque a canção que depois se tornou hino foi composta em resposta ao «Ultimatum» inglês. Depois do 5 de Outubro as relações com os ingleses melhoraram e o novo hino foi alterado. E a alteração veio mesmo a calhar porque, poucos anos depois, os republicanos mandavam soldados portugueses marcharem contra canhões alemães na Primeira Guerra Mundial.

Outro dos símbolos da república portuguesa é a Guarda Nacional Republicana, criada para actuar nas zonas rurais do país, onde a adesão à república era insignificante, e para reprimir todos os que expressassem simpatias monárquicas. A GNR é, ou foi, uma polícia política. Está para a primeira república como a PIDE está para a segunda. E se, contra todas as expectativas e lógicas, ainda não se procedeu à sua fusão com a PSP, hoje que se fala tanto em racionalização de recursos, talvez seja porque os republicanos pensem que ela ainda pode ser precisa contra os monárquicos.

O 25 de Abril de 1974 acabou com o 28 de Maio de 1926. É necessário outro 25 de Abril para acabar com o 5 de Outubro de 1910. A «re(les)pública» portuguesa encontra-se em adiantado estado de decomposição, provocada por sucessivos casos mal explicados e pior resolvidos de corrupção, (má) conduta, compadrio e cumplicidade, afectando altas instâncias dos poderes político, administrativo, judicial e económico. A amnistia aprovada aquando dos 25 anos do 25 de Abril, a revelação dos agentes e das operações dos serviços secretos militares, a descoberta das «viagens-fantasmas» dos deputados, a prescrição de inúmeros processos judiciais, constituem exemplos extremos e escandalosos de uma degenerescência não conjuntural mas estrutural: o problema está mais no regime do que nas pessoas que o (/dele se) servem. O mal-estar alastra-se e são já várias as vozes que o expressam abertamente.

Em Portugal a república está morta e há que proceder rapidamente ao seu enterro.

Nove anos depois, a degradação acentuou-se ainda mais. Tal como as suas duas antecessoras, a III República tornou-se um cadáver que fede. E não é uma «IV República», como alguns ingénuos – ou imbecis? – preconizam, que iria alterar, no fundamental, o estado de coisas. Continuam a existir indivíduos e instituições que parecem ser inimputáveis, que, mesmo cometendo abusos e crimes por demais evidentes, tardam em ser acusados e afastados. Porém, lá vão assobiando para o lado... ou cantando «A Internacional» e a «Grândola, Vila Morena». A canção de José Afonso é o verdadeiro hino do regime saído da «revolução dos cravos», mas nem para torná-la no novo símbolo musical da nação estes «democratas» tiveram coragem, preferindo continuar a entoar o que os «salazarentos» e os «acostados» tocavam. 35 anos depois da «alvorada em Abril», estamos, económica, social e politicamente falando, à beira do abismo... mas esperemos que não sejam os inocentes a dar um passo em frente.

sexta-feira, 24 de abril de 2009

FP

Para gáudio de muitos, um dos rostos do terrorismo nacional foi devidamente promovido – com a assinatura do presidente da república. Os FP25 andaram pela inoperância dos tribunais e foram amnistiados dos crimes de "sangue" por outro anterior presidente desta república. Os FP, sigla que condiz em vernáculo com aquilo que são, andam por cá e com eles nos cruzamos nos "shoppings" e nos "continentes". Pela calçada jazem 17 inocentes assassinados que para os FP justificaram os ânimos revolucionários. Às portas do dia "25" esta "promoção" é uma revisitação dolorosa do abastardamento moral deste regime e um eco das convenções medíocres de uma corja que não sabendo assumir os seus fracassos assobia a "morena" e falseia a biografia dos seus "heróis".

Para gáudio de muitos, um dos rostos do terrorismo nacional foi devidamente promovido – com a assinatura do presidente da república. Os FP25 andaram pela inoperância dos tribunais e foram amnistiados dos crimes de "sangue" por outro anterior presidente desta república. Os FP, sigla que condiz em vernáculo com aquilo que são, andam por cá e com eles nos cruzamos nos "shoppings" e nos "continentes". Pela calçada jazem 17 inocentes assassinados que para os FP justificaram os ânimos revolucionários. Às portas do dia "25" esta "promoção" é uma revisitação dolorosa do abastardamento moral deste regime e um eco das convenções medíocres de uma corja que não sabendo assumir os seus fracassos assobia a "morena" e falseia a biografia dos seus "heróis".

quinta-feira, 23 de abril de 2009

A mariana embarretada

terça-feira, 21 de abril de 2009

Republica Portuguesa entra no caminho da Depressão

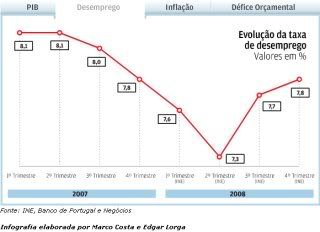

O Banco de Portugal prevê uma recessão de 3,5%, ainda uma previsão, mas uma previsão revista, quatro vezes superior à anterior e sem ter ainda acabado o 1º semestre (muito antes do efeito do pagamento dos IVA, IRC e IRS).Mais do que o valor em si (3,5%) é a velocidade de degradação da estrutura económica nacional que deve preocupar

A esta velocidade Portugal pode efectivamente atingir o último trimestre com uma recessão de 5% (trimestral)

As crises europeias demoram em média 6 meses a atingir Portugal, regra geral.

Este hiato temporal tem permitido ao executivo elaborar um discurso positivo no sentido da eficácia das reformas estruturais efectuadas pelo Governo em posse, mas não é honesto na realidade da avaliação dos factos. e desvirtua as reais consequências dos vários planos económicos , para efeitos eleitorais

Portugal tem um grau de exposição a crises europeias de 75% (num crescimento Portugal beneficia de 0,75 pp por cada 1 ponto percentual de crescimento) com especial sensibilidade para evoluções negativas do Produto, ou seja em caso de recessão grave Portugal ultrapassa em larga escala o resultado obtido a nivél europeu demorando mais a recuperar.Sendo expectavel uma recessão de 3,5% para a Alemanha, até ao fim de 2009, Portugal poderá atingir no 1º semestre de 2010 uma taxa de crescimento negativa superior a 4% com uma taxa temporal de permanência superior à média europeia

(14 de Abril de 2009)

Portugal à beira de 4 crises:

Social, regimental, orçamental e económica

Com as previsões ontem apresentadas pelo Governador do BP, Vitor Constâncio, (longe de serem novidade para o que o IDP já previa no final de 2008) deixa de ser injustificada a presença de ilustres da Assembleia Constituinte nas eleições para o Parlamento Europeu (em Portugal).

O Regime procura legitimar pelo nome de ilustres a falta de ideias e soluções que tem vindo a evidenciar nos últimos tempos.

Entre o decretar o "fim da Crise", a apresentação de Orçamentos de Estado virtuais e planos sem fundos, tudo tem sido usado para evitar o enfrentar da mais dura realidade desde 1974:Portugal não só enfrenta a crise económica mais grave da 3º Republica como está exausto de soluções, dinheiro, vontade e capacidade.

Mais do que a Crise Financeira é o regime e as suas instituições que provam estar em crise.

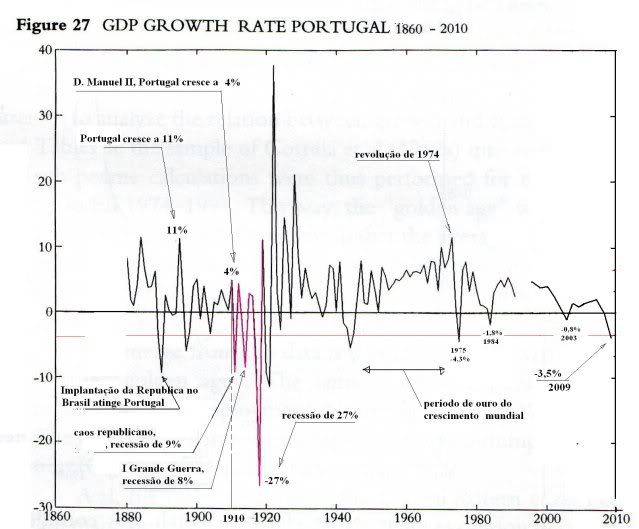

As 3 republicas e as endémicas crises económicas, face aos 3 Reinados de D. Luis I, D. Carlos e D. Manuel II: 1866-2009

Existe uma permanente disfuncionalidade das instituições desde 1910 que condiciona a evolução económica.

As fortes quedas nas exportações e no investimento das empresas vão levar Portugal à pior recessão desde 1975. O Banco de Portugal afasta o cenário de deflação, mas o défice e a dívida pública vão disparar em 2009.

A economia portuguesa vai atravessar este ano, a pior recessão desde 1975 e a 12º desde 1910, com o Produto Interno Bruto (PIB) a contrair 3,5% devido à deterioração da conjuntura internacional que provocou uma "queda ímpar" no investimento privado e exportações nacionais, disse ontem o Banco de Portugal. A inflação deverá cair 0,2% este ano, mas o cenário de deflação foi afastado.

A previsão avançada no Boletim Económico de Primavera para a evolução da economia portuguesa em 2009 é, de longe, a mais pessimista divulgada até agora.

Esta previsão é mais de quatro vezes superior à estimada pelo Governo e banco central em Dezembro (uma contracção de 0,8% do PIB) e fica também muito acima das previsões das organizações internacionais como a Comissão Europeia (-1,6%), OCDE (-0,2%), FMI (+0,1%). Nos últimos dias, análises da Universidade Católica e ISEG já apontavam para uma quebra do PIB de 3% para este ano.

A confirmarem-se os números do Banco de Portugal, a economia terá a pior perfomance desde 1975, ano em que o PIB recuou 4,3%. Nos últimos 30 anos, Portugal atravessou três recessões (1975, 1984, 2003) além da actual.

O banco central justifica esta revisão em baixa com o facto da economia portuguesa ser "particularmente vulnerável" à evolução da situação internacional que se deteriorou fortemente com o progressivo "adensamento" da crise financeira mundial nos últimos meses.

"A análise da evolução projectada das componentes da procura global permite concluir que esta recessão comporta uma queda ímpar das exportações e do investimento face às anteriores. Esta evolução do investimento e das exportações traduz, por um lado, o forte impacto da crise financeira e da sua interacção com a deterioração da actividade económica e, por outro, a natureza global da actual contracção e o seu impacto sobre os fluxos de comércio internacional.", justifica o Banco de Portugal.

As exportações, um dos principais motores da economia, vão sofrer uma contracção de 14,2% este ano, que compara com a quebra de 0,4% em 2008 e a descida de 3,6% estimados em Dezembro. As recessões nos principais parceiros comerciais de Portugal, como os países da Zona Euro, irá eclipsar a procura externa às empresas nacionais, que deverá cair 13%, o que compara com o decréscimo de 2,5% projectado no último boletim, adianta o Banco de Portugal. As importações deverão regredir 11,7% em 2009, "uma redução pronunciada" que reflecte a travagem do comércio internacional, escrevem os economistas do banco central.

Além das exportações, o investimento privado será outro dos grandes responsáveis pela correcção em baixa feita pela equipa de Vítor Constâncio. O investimento das empresas irá contrair quase 15%, mais 12,7 pontos percentuais que o avançado em Dezembro. O Banco de Portugal refere que as empresas estão a adiar os seus investimentos devido à esperada quebra das encomendas, redução da produção, crescente pessimismo, restrições ao crédito e a expectável redução do consumo das famílias receosas com o desemprego.

O rendimento real das famílias portuguesas deverá subir 2% este ano devido à estagnação dos preços e descida das taxas de juro que aliviará os créditos à habitação. Porém, este alívio não é real para recuperar o consumo privado (que vai contrair 0,9% este ano contra uma expansão de 1,7% de 2008), devido ao facto de que uma deflação representar um número crescente de empresas a falir e postos de trabalho que desaparecem.

As deflações são mais graves do que as inflações, porque ao contrario das últimas, não criam emprego destruindo sem retorno os que existem.

O relatório adianta que as famílias portuguesas continuam com níveis de confiança muito baixos devido ao aumento do desemprego e incerteza quanto ao futuro da crise, estando por isso a refrear os seus consumos.

A restrição ao crédito e os spreads altos praticados pelos bancos anularam as vantagens para as famílias de um período de juros historicamente baixos, acrescenta.

O Banco de Portugal desenhou o quadro macro-económico, apresentado ontem, para 2009, com base num preço do barril de petróleo de 49,3 dólares, metade do valor médio de 2008 (98 dólares) e com uma taxa de juro média de 1,8% ( 4,8% em 2008).

O banco central prevê ainda uma inflação negativa de 0,2% em 2009, uma revisão em baixa face a uma inflação de 1,2% estimada em Dezembro e aos 2,7% apurados em 2008. Porém, os economistas do BdP, afastam o cenário de deflação - queda constante dos preços, - justificando que a quebra no Índice de Preços ao Consumidor está muito influenciado pela descida dos preços energéticos que perderam metade do valor num ano e salientando que 90% dos produtos que constituem o cabaz que mede a inflação registaram subida de preços. "Parece-nos que a deflação está afastada de Portugal, é nisso que acreditamos como cenário central. Para não ser assim, seria necessário que os agentes económicos interiorizassem de tal maneira o cenário de deflação que traduzissem isso nas negociações salariais", afirmou Constâncio, em conferência de imprensa.

Em declarações à Lusa, na segunda-feira, o economista-chefe do Santander, Rui Constantino, explicou que para se falar em deflação é necessária a conjugação de três factores: a descida dos preços deve ser generalizada (ocorrendo nos preços de todos os bens e serviços); deve ser persistente, ou seja, tem de ser prolongada no tempo e não apenas durante alguns meses; e é preciso que os agentes económicos assumam que os preços vão continuar a cair no futuro, adiando assim as suas despesas de consumo.

O governador Vitor Constâncio, adiantou que a retoma de Portugal "está muito dependente do que acontecer na economia europeia", lembrando que a revisão "muito significativa" das previsões para 2009 ocorreu após a revelação dos números no quarto trimestre de 2008 (feita pelo Instituto Nacional de Estatística em Março) que alteraram "radicalmente" o panorama para o ano de 2009. Ainda assim, o governador referiu que o facto de Portugal não estar exposto às economias com maiores desequilíbrios dá alguma margem de segurança.

O ministro das Finanças afastou ontem a apresentação de novas previsões para a economia portuguesa, remetendo eventuais alterações para "momento oportuno".

"Neste momento, temos as previsões do Banco de Portugal e é para elas que devemos olhar" porque são os números "mais actuais", disse Fernando Teixeira dos Santos num encontro com os jornalistas, depois da divulgação do Boletim de Primavera.

fonte parcial: Oje

segunda-feira, 20 de abril de 2009

Aqui d’El Rei

...é o título deste belo livro de João Mattos e Silva, Vasco Telles da Gama, e Nuno Pombo, companheiros desta nossa causa, uma colectânea dos seus mais significantes textos “alheios à volatilidade das conjunturas” publicados ao longo dos últimos dez anos na comunicação social. As crónicas aqui reunidas versam temas como a chefia de estado, o centenário da república, a identidade nacional, o regicídio, as relações com Espanha, e muitos outros.

...é o título deste belo livro de João Mattos e Silva, Vasco Telles da Gama, e Nuno Pombo, companheiros desta nossa causa, uma colectânea dos seus mais significantes textos “alheios à volatilidade das conjunturas” publicados ao longo dos últimos dez anos na comunicação social. As crónicas aqui reunidas versam temas como a chefia de estado, o centenário da república, a identidade nacional, o regicídio, as relações com Espanha, e muitos outros.Numa época de profunda crise social económica e de valores, este livrinho consagra um raio de luz sobre os espíritos verdadeiramente livres que anseiam pela regeneração da sua pátria, por uma sã “utopia” que restaure a esperança a Portugal.

Já à venda numa livraria perto de si.

sexta-feira, 17 de abril de 2009

mulheres e a I Republica

mulheres em protesto em frente de S. Bento, operárias

Congresso Feminista e de Educação (1924...a foto é de finais de 1924).Da esquerda para a Direita:

Angélica Porto, Elisa Soriano Ficher, Maria O'Neil, Adeleide Cabete e Isaura Seixas

documento sobre o feminismo na Republica:

http://www.umarfeminismos.org/feminismos/docs/80anos.pdf

bem haja

As primeiras deputadas da republica

As primeiras deputadas da republica só surgiriam várias decadas após o 5 de Outubro de 1910, em pleno Estado Novo.

Maria Cândida Parreira, Maria Baptista Guardiola e Domitila de carvalho

bem haja

Afonso Costa e as "liberdades" do povo

Vários atentados contra a figura de Afonso Costa levam este a organizar uma policia "voluntária" constituida por elementos de antigas associações secretas e revolucionárias, qu impõe a "tarefa de velar pelo novo regime, apoiar e proteger os chefes republicanos".

Esta nova "policia" de nome «Formiga Branca» teria como principal objecto proteger Afonso Costa contra o crime de «Lesa chefe do Governo»

Este cartoon de Stuart Carvalhais publicado na "Lanterna" ilustra os exageros da acção desta milícia. Na gravura, o Nazareno, bem seguro entre as mãos de um bufo de «Formiga Branca» e de um guarda da Policia Civil é conduzido à presença de Afonso Costa.

bem haja

quarta-feira, 15 de abril de 2009

Existe na generalidade dos povos, um recôndito desejo reverencial pela espectacularidade do poder e em Portugal, a rainha D. Maria Pia foi quem talvez melhor compreendeu a essência das funções que lhe estavam destinadas como consorte do soberano.

Sendo Portugal um país de escassos recursos materiais que proporcionassem a existência de um meio cortesão que pudesse equiparar-se ao das dinastias reinantes nos grandes países europeus, beneficiava contudo de um estatuto garantido pela íntima relação familiar que colocava os Bragança no restrito grupo formado pelos Bourbons, Habsburgo e Sabóia. Profundamente interligadas por séculos de alianças matrimoniais, as casas reinantes

da Europa podiam mesmo ser consideradas como entidades onde o nome de cada uma as identificava num contexto geográfico e político, embora os laços de parentesco fossem iinvariavelmente de uma proximidade tal, que as tornavam numa única e grande família supranacional.

O estatuto da dinastia portuguesa não advinha apenas da antiguidade da Casa de Bragança, mas também do próprio percurso histórico trilhado por um país já antigo, detentor de um desconcertante passado de glórias ainda ao tempo testemunhadas pela posse - mesmo que teórica - de um importante património imperial no além-mar.

Se as atitudes ou a forma de reagir a contingências derivadas da sempre imprevisível situação política em galopante evolução no mundo de oitocentos, podia ser ditada pelo chamado "espírito do século", era contudo impossível impedir a manifestação do carácter das principais personalidades que eram o símbolo visível de um poder também ele em mutação.

A rainha Maria Pia gostava daquela especial forma de exercício do poder que sempre foi, ainda é e para sempre será reconhecido, através de uma convenção tacitamente por todos aceite e que impõe a cerimónia da distância inatingível, mas que simultaneamente se aproxima das massas curiosas e sensíveis à identificação com símbolos que a todos irmana nessa cumplicidade que identifica as nações.

Esta rainha foi como uma bandeira, um hino ou uma prolixa declaração de grandes princípios e durante décadas, confundiu-se com o próprio Estado interiorizado então de uma forma por nós hoje dificilmente compreensível: era a Coroa, algo que nos nossos dias apenas poderá ser identificável numa muito legalista e cerimoniosa Inglaterra.

Era teatral, gostava do fausto pelo que este significava de prestígio oferecido a alguém que encarnava a grandeza de uma nação. A rainha compreendeu que as massas não se impressionavam com a banalidade dos homens públicos que por entre os negócios do Estado cerziam as suspeitas cumplicidades propiciadoras de súbitos enriquecimentos que faziam erguer palacetes, angariavam numerosa criadagem e ofereciam uma bastante discutível imagem daquilo que era o gosto da época. Maria Pia de Sabóia encarava a realeza como um palco onde os actos se sucediam ininterruptamente, sendo todos eles merecedores de uma particular relevância imposta por um público atento e implacável crítico.

Gastava e podia ser generosa à medida do orçamento imposto pela escassez da dotação real que não era actualizada há quase meio século, recorrendo-se quando possível, aos rendimentos particulares da Casa de Bragança. Foi assim que os portugueses conheceram Maria Pia, ombreando com orgulhosas beldades coroadas do seu tempo e muitas vezes ofuscando-as com o seu porte soberano e o bom gosto que todos lhe reconheciam. Estivesse nas Tulherias ao lado de uma Eugénia de Montijo, ou na Hofburg com a prima Isabel, imperatriz da Áustria, a rainha portuguesa sabia sobressair num meio infinitamente mais opulento àquele que Lisboa conhecia. Mesmo nos actos reservados às senhoras que num certo meio social eram obrigações naturais, a rainha fazia-se notar, estudando os locais onde se realizariam as cerimónias das quais seria o alvo de todos os olhares. Um ponto de luz, a cor ideal para o vestido com que se apresentaria, o séquito, tudo era meticulosamente preparado com a única finalidade do pleno cumprimento da obrigação imposta pelas suas funções. Filha de um agnóstico e suspeita de anticlericalismo, Maria Pia alardeava uma devoção que provavelmente se limitava aos aspectos exteriores do culto, à cerimónia imposta por mais um serviço protocolar, este sagrado e numa época em que a própria família italiana se encontrava em aberto conflito com um Vaticano que perdera o poder temporal. Ao contrário da sua nora - a futura rainha D. Amélia -, não se prendia a pensamentos profundos e a aspectos literários ou filosóficos que justificavam uma Fé em pleno século de todas as contestações e dúvidas. Se Amélia de Orleães era de uma religiosidade que hoje poderemos considerar eivada de um certo regalismo que advinha do percurso atravessado pela França natal ao longo de dois séculos, Maria Pia interessava-se pela posição que lhe competia impor no seu papel soberano, como a primeira entre as devotas e sem mais intermediários entre um distante deus e ela própria. Era a rainha e fazendo com que todos o notassem, isso bastava-lhe.

Numa Europa que iniciava o caminho da assistência social propiciada por um Estado até então afastado de preocupações tradicionalmente atribuídas à Igreja e concomitantes obras beneméritas, a função da caridade - assim se chamava a solidariedade no tempo dos nossos bisavós - era o suprir ou aliviar das grandes desigualdades presentes numa sociedade geralmente indiferente à sorte do outro. O crescimento das cidades e o enorme afluxo de populações que abandonavam os campos, criou uma nova realidade que impôs a evolução desta caridade para algo mais permanente e que implicava a organização de estruturas e um programa de acção. Maria Pia pode ser situada num período de transição na época liberal e que entre nós conheceria na sua nora, a primeira grande impulsionadora daquilo que seria a assistência social no século XX.

A rainha evitou a política e quando interveio, foi no estrito limite ditado pelas suas obrigações constantes no articulado constitucional - a regência -, ou, na sua conhecida reacção ao golpe de Saldanha que antes de tudo, significava aquilo que a soberana considerava ser o enxovalho da dignidade real, logo da Carta e do próprio Estado. O rebaixamento da dignidade da sua condição de rainha - e em tudo o que o conceito significa -, isso jamais admitiu.

Foi sem qualquer tipo de contestação, o elemento mais popular da família real portuguesa nas últimas décadas de vigência do sistema monárquico-constitucional. Era uma imagem perante a qual todos reverenciavam uma certa ideia feita acerca de um esplendor que há muito se perdera, mas que nela era natural e perene.

Morreu longe de Portugal e ainda hoje se encontra injustamente exilada de uma terra, onde nem a brutalidade e maledicência republicana ousou afrontá-la. O país do qual sempre se considerou parte e os descendentes daquela gente que tanto lhe quis, merecem bem essa reparação que antes de tudo é moral.

Aproximando-se o centenário em 2011, tenham as autoridades o sentido de Estado que tantas vezes lhes falta, repatriando a rainha Maria Pia para junto dos seus.

segunda-feira, 13 de abril de 2009

O Ultimatum e D. Carlos I

A Verdade da História. 1. O Ultimatum de 1890. 2. O Ultimatum à França (Fachoda).

Um dos temas recorrentes dos detractores da Monarquia Constitucional, é invariavelmente, o chamado Ultimatum de britânico de 1890. Apresentam a resolução do conflito como uma inadmissível cedência perante a prepotência da Pérfida Albion, não procurando uma explicação para a difícil situação criada pela cedência à megalomania do espírito da época e da incipiente opinião pública dos cafés e tascas de Lisboa.

Nos finais do século XIX e apesar do seu apogeu imperial, a Grã-Bretanha, via despontar na cena internacional um perigoso contendor - o Império Alemão -, que mercê da ocupação de um espaço territorial central na Europa e de um arranque industrial sem precedentes, ascendia à condição de grande potência continental com legítimas pretensões à obtenção de um lugar ao sol na partilha colonial. A nova realidade que a abertura de mercados propiciou às sociedades industrializadas na Inglaterra, Alemanha, França ou Bélgica, impeliu à criação de uma miríade de sociedades e companhias de índole comercial e colonial, que passaram a encarar o continente negro como uma clara possibilidade de expansão e obtenção de vultosos lucros propiciados pela extracção de matérias-primas e estabelecimento de entrepostos europeus. As próprias inovações tecnológicas - a electricidade, as armas automáticas, os caminhos de ferro ou os avanços da medicina - , aliavam-se ao espírito positivista da época que via o homem branco, como o promotor da civilização de gentes entregues ao primitivismo tribal e a incompreendidas formas de organização social, política e económica.

No período de consolidação do sistema liberal-parlamentar - a Regeneração -, deu-se em Portugal um relevante arranque na modernização de infra-estruturas que abriu o país às novidades materiais do século. Simultaneamente, entravam também as obras de cariz científico e lúdico que entusiasmaram leitores de uma geração que ansiava pela restauração do prestígio e poder, obras essas onde o espírito de aventura, o denodo dos valorosos e a consagração de novos heróis, era susceptível de estimular ímpetos que prolongassem uma vez mais no ultramar, o já longínquo destino aberto pela epopeia dos Descobrimentos.

Após a criação da Sociedade Livre do Congo, Portugal teve a necessidade de negociar com poderes imperiais que almejavam ao rápido estabelecimento de zonas de influência em África e sendo o aliado preferencial da Inglaterra, conseguiu no difícil jogo de equilíbrio, uma inicial benevolência britânica quanto ao domínio da desembocadura do rio Congo. Sendo este a principal via de penetração na África Central, a pretensão portuguesa - baseada no argumento dos direitos históricos -, foi de imediato contestada por franceses, belgas e alemães que pretendiam a partilha da bacia do Congo em áreas de influência. Os ingleses, visando o reconhecimento internacional dos seus interesses na África do Sul - onde as repúblicas boéres consistiam num permanente ponto de contestação aos desígnios expansionistas de Londres -, viram-se obrigados a contemporizar com os seus concorrentes e deixaram de apoiar as desmedidas pretensões portuguesas ao total domínio da zona. Reagindo, Portugal solicitou a realização de uma conferência internacional - o Congresso de Berlim - que viria afinal, a reconhecer o princípio da ocupação de facto de territórios, em detrimento de direitos históricos jamais formalmente aceites por todos.

A propósito das possibilidades portuguesas no momento da "corrida a África", Andrade Corvo escrevia: ..."a este propósito parece-nos oportuno - embora seja mal visto para os que sonham com impérios sem limites, não pensando um instante em melhorar o que é realmente nosso, nem na força que é necessária para dominar e defender territórios vastíssimos-, lembrar quanto é perigosa a fantasia, quanto é pouco prudente a pretensão de supormos nossa toda a África Central e Austral, de um a outro mar" (1)... Segundo este ministro, a estratégia portuguesa devia consistir em ..."abrir largamente as portas ao comércio, às actividades de todos os géneros, seja qual for a sua procedência; atrair por todos os meios de sedução a emigração nacional ou estrangeira, europeia ou asiática; varrer todos os monopólios, seja qual for a marca com que se disfarcem, ou os pretextos por que busquem justificar-se; fazer, especialmente, concessões aconselhadas pela prudência, que não tolham em caso algum a livre concorrência; são regras que a razão e a experiência, nossa e estranha, estão aconselhando por numerosos exemplos e prósperos resultados"... Consciente dos perigos decorrentes do envolvimento de Portugal nos complicados e perigosos jogos de alianças na Europa, Andrade Corvo salientava ainda, que ..."as tradições da nossa política e os importantes e valiosos interesses que nos unem à Inglaterra são poderosas razões, para que não deixemos afrouxar os vínculos de aliança que nos unem àquela potência"... e que Portugal, sendo uma potência de segunda ordem, ..."além de bom governo, boa política e boa administração, precisa de boas alianças"..., no nosso caso, o poder marítimo dominante: o Reino Unido.

Na década de oitenta do século XIX, a generalidade dos políticos e da opinião pública portuguesa, apoiava ansiosamente qualquer projecto que visasse o mitigar a influência britânica e entusiasticamente passou a ver nos reivindicadores da criação de um novo Brasil em África - o Mapa Cor de Rosa -, os firmes esteios da libertação daquela tutela. Contudo, as forças em confrontos eram ainda poderosamente favoráveis à Inglaterra. Derrotada pelos alemães em 1870-71, a França era uma potência continental que necessitava da Rússia como contraponto à hegemonia militar da aliança germano-austríaca das Potências Centrais, na qual participava ainda a também recentemente unificada Itália. A Royal Navy era ainda o poder marítimo supremo em todos os oceanos do planeta, manifestando uma esmagadora superioridade de efectivos e de argumentos técnicos em presença. Qualquer pretensão de domínio colonial, teria que forçosamente contar com o beneplácito britânico.

Seguindo alguns indicadores económicos e a nova mas enganadora relação de forças apresentada pelo grande bloco que se constituíra na Europa Central, o ministro Barros Gomes julgou azado o momento, para uma aproximação ao poder continental dominante - a Alemanha -, que manifestava interesse em contestar aos ingleses o seu predomínio em amplas zonas da África Austral. A existência de o sempre latente conflito anglo-boer, seria para Barros Gomes, outro motivo para aquela aproximação, criando dificuldades às reivindicações britânicas na área e propiciando a possível criação de uma grande colónia portuguesa que servisse de "Estado tampão" entre os poderes imperialistas em disputa. Contudo, o estado de acelerado desenvolvimento e organização das companhias majestáticas britânicas na África do Sul, conduziu ao alinhamento da política do governo britânico com as pretensões daquelas, onde pontificava o aventureiro Cecil Rhodes, talvez o protótipo do empresário aventureiro dos finais do século XIX ao serviço de um desígnio imperial.

O efervescer e radicalizar dos "centros de opinião" lisboetas - as sedes partidárias, os cafés do Rossio e a Sociedade de Geografia - , também condicionados pela demagogia do minoritário partido republicano, impeliu o governo à formal apresentação das reivindicações portuguesas sobre o hinterland austral, seguindo-se o envio de ordens para a apressada celebração de tratados com os potentados locais que colocassem amplos territórios sobre nominal soberania portuguesa. Conhecedor da realidade no terreno e do perigo que representava para a Inglaterra o ruir do seu projecto Cabo-Cairo - e procurando cercear as veleidades independentistas das repúblicas boéres -, o governo britânico reagiu. O Ultimatum de 1890 deixou o país numa situação muito difícil, pois o projecto de Andrade Corvo teria sido susceptível de tranquilizar a posição britânica, obtendo mais vantagens territoriais e até uma prevista ligação fluvial entre Angola e Moçambique. Nos meses imediatos à nota de Londres, o Parlamento rejeitou um acordo que incluía essa ligação pelo Zambeze e ainda assim, os britânicos cederam uma parte do planalto de Manica, permanecendo sob soberania portuguesa Lourenço Marques e amplos territórios que o país custosamente ocuparia, dada a exiguidade de possibilidades demográficas e económicas. A pergunta que legitimamente se coloca é a seguinte: o que teria sucedido se o governo de Lisboa, pressionado pela histeria das ruas, não tivesse emitido as ordens que acabou por enviar para Moçambique? A resposta parece ser, como é óbvio, a efectivação de uma decidida intervenção militar inglesa e a consequente ocupação da maior parte dos territórios ultramarinos portugueses. O que o Ultimatum deixou a Portugal, consistiu afinal numa extensíssima propriedade imperial, de uma dimensão absolutamente desproporcionada para o real poder de um país que beneficiou de uma situação muito privilegiada, se a compararmos com as rivais Alemanha e Itália. Se à época não aconteceu o definitivo ocaso da aventura ultramarina nacional, tal se deveu exactamente, ao desejo britânico de não entregar importantes parcelas africanas a potenciais inimigos, mantendo-as assim, na sua esfera de influência. O perigo da perturbação do equilíbrio europeu, a moderação aconselhada pela rainha Vitória e o desejo da obtenção de um modus vivendi com o tradicional aliado português - onde D. Carlos I iniciava o seu reinado -, conduziram directamente à possibilidade das campanhas de ocupação, onde efectivamente, Portugal procedeu a um esforço sem precedentes e perfeitamente consagrado pelo êxito militar que espantou as potências, algumas das quais, como a Itália na Abissínia e a própria Inglaterra na Zululândia e no Sudão, foram derrotadas por exércitos nativos. A renovação da aliança luso-britânica e o bom entendimento estabelecido entre D. Carlos e os ingleses, impediram o esbulhar do património nacional, que chegaria praticamente intacto até 1975. Não se limitando à zona central de Moçambique, as campanhas de pacificação estenderam-se a Angola e ao Estado da Índia, criando novos sonhos de grandeza numa população urbana que aguardava ansiosamente a chegada das expedições, como uma prova do valor e pujança da Pátria. Foi a época de todas as ilusões e de todas as esperanças. A baixa política, a demagogia infrene e a violência iconoclasta daquele tempo, em breve conduziriam Portugal a uma situação de desesperada anarquia, ruína económica, prepotência partidária e ao século XX que bem conhecemos. Foi esta a verdade do Ultimatum. Tudo o mais, é mero objecto do desconhecimento e da paixão partidária.

(1) O Mapa Cor de Rosa

A seguir: o Ultimatum britânico à França: o episódio de Fachoda e a capitulação de Paris.

Mouzinho de Albuquerque

Joaquim Augusto Mouzinho de Albuquerque (Batalha, 11 de Novembro de 1855 — Lisboa, 8 de Janeiro de 1902) foi um oficial de cavalaria português que ganhou grande fama em Portugal por ter protagonizado a captura do imperador nguni Gungunhana em Chaimite (1895) e pela condução da subsequente campanha pacificação, isto é de subjugação das populações locais à administração colonial portuguesa, no território que viria a constituir o actual Moçambique. A espectacularidade da captura de Gungunhana e a campanha de imprensa que se gerou aquando do sua chegada a Lisboa e subsequente exílio para os Açores, fez de Mouzinho de Albuquerque, malgrado alguma contestação ao seu comportamento ético em Moçambique, uma figura muito respeitada na sociedade portuguesa dos finais do século XIX e inícios do século XX.

Joaquim Augusto Mouzinho de Albuquerque (Batalha, 11 de Novembro de 1855 — Lisboa, 8 de Janeiro de 1902) foi um oficial de cavalaria português que ganhou grande fama em Portugal por ter protagonizado a captura do imperador nguni Gungunhana em Chaimite (1895) e pela condução da subsequente campanha pacificação, isto é de subjugação das populações locais à administração colonial portuguesa, no território que viria a constituir o actual Moçambique. A espectacularidade da captura de Gungunhana e a campanha de imprensa que se gerou aquando do sua chegada a Lisboa e subsequente exílio para os Açores, fez de Mouzinho de Albuquerque, malgrado alguma contestação ao seu comportamento ético em Moçambique, uma figura muito respeitada na sociedade portuguesa dos finais do século XIX e inícios do século XX.

Era então visto pelos africanistas como esperança e símbolo máximo da reacção portuguesa à ameaça que o expansionismo das grandes potências europeias da altura constituía para os interesses lusos em África. Foi governador do distrito de Gaza e governador-geral de Moçambique, cargo que resignou em 1898, data em que voltou a Portugal. Foi nomeado responsável pela educação do príncipe real D. Luís Filipe de Bragança. Suicidou-se em 1902, embora algumas fontes atribuam a morte a homicídio.

Aqui deixamos uma sugestão. Num acto de reconciliação com a história, poderia ser criada uma comissão que junto do governo moçambicano providenciasse a oferta da estátua de Mouzinho a Portugal. A ser colocada na Batalha, ou junto ao Tejo que viu partir e regressar as suas expedições à África Oriental.

domingo, 12 de abril de 2009

1919, a Parada da Vitória em Londres

O regime da república de 1910, sempre tentou fazer crer que existia um perfeito relacionamento entre Londres e Lisboa. No entanto, as mais altas individualidades britânicas sempre dispensaram as maiores honras a D. Manuel II e à rainha Augusta Vitória, numa evidente afronta à situação vigente em Portugal. Neste caso, a foto documenta a presença dos monarcas portugueses ao lado de Jorge V, da rainha Mary e do príncipe de Gales - o futuro Eduardo VIII -, quando da parada militar que celebrou a vitória dos Aliados na I Guerra Mundial. Na mesma ocasião e como testemunho do apreço pelo papel desempenhado por D. Manuel II durante o conflito, o próprio Lord Mayor de Londres realizou um grandioso banquete em sua homenagem, onde chegou a ser executado o Hino da Carta.

O que pensaria disto tudo o sr. Teixeira Gomes?

sexta-feira, 10 de abril de 2009

O Crime

Há 91 anos os soldados e sargentos que se encontravam nas trincheiras da Flandres, desataram a correr assim que viram os soldados do Exército Imperial Alemão a meio da terra de ninguém. Os seus oficiais, aqueles que ainda não haviam desertado a coberto de uma qualquer licença, já haviam há muito abandonado os seus confortáveis quartéis.

Há 91 anos os soldados e sargentos que se encontravam nas trincheiras da Flandres, desataram a correr assim que viram os soldados do Exército Imperial Alemão a meio da terra de ninguém. Os seus oficiais, aqueles que ainda não haviam desertado a coberto de uma qualquer licença, já haviam há muito abandonado os seus confortáveis quartéis.O desastre de La lys não foi nenhuma novidade. Estava anunciado havia muito. Mais precisamente desde que, em 1916 o governo de Afonso Costa, acossado por todos os lados, declara guerra à Alemanha, na tentativa de inventar um inimigo externo que desviasse as atenções dos problemas internos.

quarta-feira, 8 de abril de 2009

O guarda republicano prossegue o ardina

O ardina foi uma inesperada vítima da república. Nisso distingue-se de outras classes de vítimas, cujo sacrifício fora antecipadamente anunciado. Alguma violência era já de esperar e estava programada muito antes da implantação do regime. Se alguns visionários do calibre de Eça de Queirós previram com décadas de antecedência o carácter turbulento e sanguinário da república portuguesa, qualquer observador da propaganda republicana, por pouco arguto que fosse, poderia prever que a extinção da monarquia traria consigo a perseguição aos institutos religiosos, a demissão do corpo diplomático, de oficiais do exército e dos servidores da Casa Real, a humilhação e expulsão dos jesuítas, etc. Mas nem os mais argutos prognósticos previram que a república, depois de proclamada, viria a criar tão conflituosas relações como as que criou com todos os agentes da imprensa, desde os orgulhosos directores de jornais até aos mais desprotegidos vendedores de rua. Leia o resto aqui»»»

terça-feira, 7 de abril de 2009

A bandeira da república

(...) o regime está, na verdade, expresso naquele ignóbil trapo que, imposto por uma reduzidíssima minoria de esfarrapados mentais, nos serve de bandeira nacional - trapo contrário à heráldica e à estética, porque duas cores se justapõem sem intervenção de um metal e porque é a mais feia coisa que se pode inventar em cor. Está ali contudo a alma do republicanismo português - o encarnado do sangue que derramaram e fizeram derramar, o verde da erva de que, por direito natural, devem alimentar-se. (...)

(...) o regime está, na verdade, expresso naquele ignóbil trapo que, imposto por uma reduzidíssima minoria de esfarrapados mentais, nos serve de bandeira nacional - trapo contrário à heráldica e à estética, porque duas cores se justapõem sem intervenção de um metal e porque é a mais feia coisa que se pode inventar em cor. Está ali contudo a alma do republicanismo português - o encarnado do sangue que derramaram e fizeram derramar, o verde da erva de que, por direito natural, devem alimentar-se. (...) Fernando Pessoa “Da República” Editora Ática, Lisboa, 1978

segunda-feira, 6 de abril de 2009

Ó república volta para trás

sábado, 4 de abril de 2009

Boas companhias (3)

os "valentes" da Republica..

bem haja

sexta-feira, 3 de abril de 2009

Das trevas às luzes: eleições na 1ª republica

quarta-feira, 1 de abril de 2009

República Outlet